Texte

Bilder

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Abbildung, gedrehte Zeilen, Groteskschrift, Unterstreichung, Versalien

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Flattersatz, rechtsbündiger Flattersatz, Schriftmischung, Überschrift, Versalien

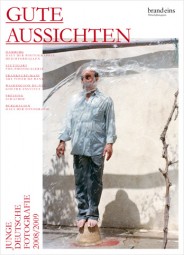

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Abbildung, Antiquaschrift, Linie, Mittelachsensatz, Titelei, Versalien

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Blocksatz, gedrehte Zeilen, Groteskschrift, Mittelachsensatz, Versalien

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Abbildung, Antiquaschrift, Flattersatz, Initialen, Linie, Pagina, Schriftmischung, Überschrift, Versalien

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Abbildung, gedrehte Zeilen, Groteskschrift, Mittelachsensatz, Versalien

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Antiquaschrift, Linie, Pagina, Schriftmischung, Versalien, Verzeichnis

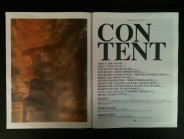

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Antiquaschrift, Blocksatz, Linie, Mittelachsensatz, Spaltensatz, Versalien

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Abbildung, Antiquaschrift, rechtsbündiger Flattersatz, Titelei, Versalien

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Antiquaschrift, Flattersatz, Linie, Pagina, Schriftmischung, Versalien, Verzeichnis

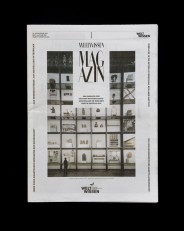

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags gedrehte Zeilen, Mittelachsensatz, Titelei

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags gedrehte Zeilen, Groteskschrift, Versalien

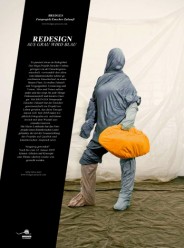

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Abbildung, Antiquaschrift, gedrehte Zeilen, Groteskschrift, Schriftmischung, Unterstreichung, Versalien

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Abbildung, Antiquaschrift, gedrehte Zeilen, Sperrung, Titelei, Unterstreichung, Versalien

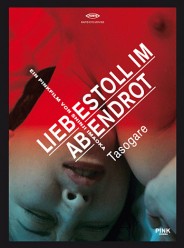

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Antiquaschrift, Flattersatz, Pagina, Versalien, Verzeichnis

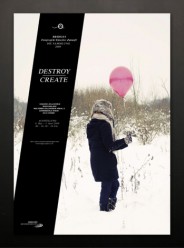

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Abbildung, gedrehte Zeilen, Groteskschrift, Linie, Mittelachsensatz, Titelei, Versalien

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Abbildung, gedrehte Zeilen, Groteskschrift, Titelei, Versalien

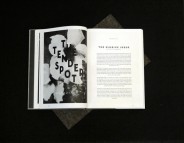

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Abbildung, Blocksatz, Einzug, Marginalien

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Abbildung, Blocksatz, Mittelachsensatz, Schriftmischung, Überschrift, Versalien

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Antiquaschrift, Linie, Mittelachsensatz, Versalien, Verzeichnis

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Abbildung, gedrehte Zeilen, Groteskschrift, Titelei, Versalien

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Abbildung, Antiquaschrift, Mittelachsensatz, Titelei, Versalien

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Antiquaschrift, Flattersatz, Pagina, Versalien, Verzeichnis

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Abbildung, Antiquaschrift, Flattersatz, Initialen, Legende, Linie, Pagina, Schriftmischung, Überschrift, Versalien

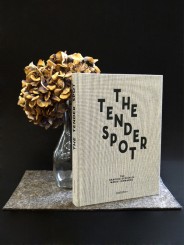

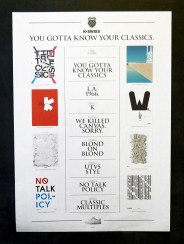

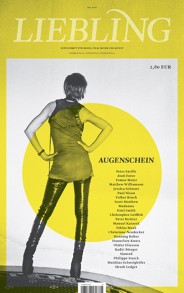

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Groteskschrift, Mittelachsensatz, Titelei, Versalien

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Abbildung, Antiquaschrift, Linie, Mittelachsensatz, Titelei, Versalien

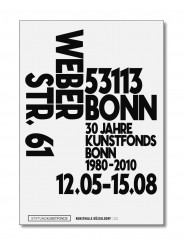

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Blocksatz, Groteskschrift, Mittelachsensatz, Überschrift, Versalien

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Antiquaschrift, Flattersatz, Pagina, Überschrift, Versalien

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags gedrehte Zeilen, Groteskschrift, Linie, Schriftmischung, Versalien

(Bureau Mario Lombardo)

Mario Lombardo

Berlin, Deutschland

seit 2004

www.mariolombardo.com

tags Abbildung, Antiquaschrift, geometrische Formen, Mittelachsensatz, Titelei, Versalien